Firmeninsolvenzen in Bremen bleiben hoch – strukturelle Probleme verstärken Risiko

Wirtschaftskrise, Bürokratie und Energiekosten belasten besonders mittelständische Unternehmen

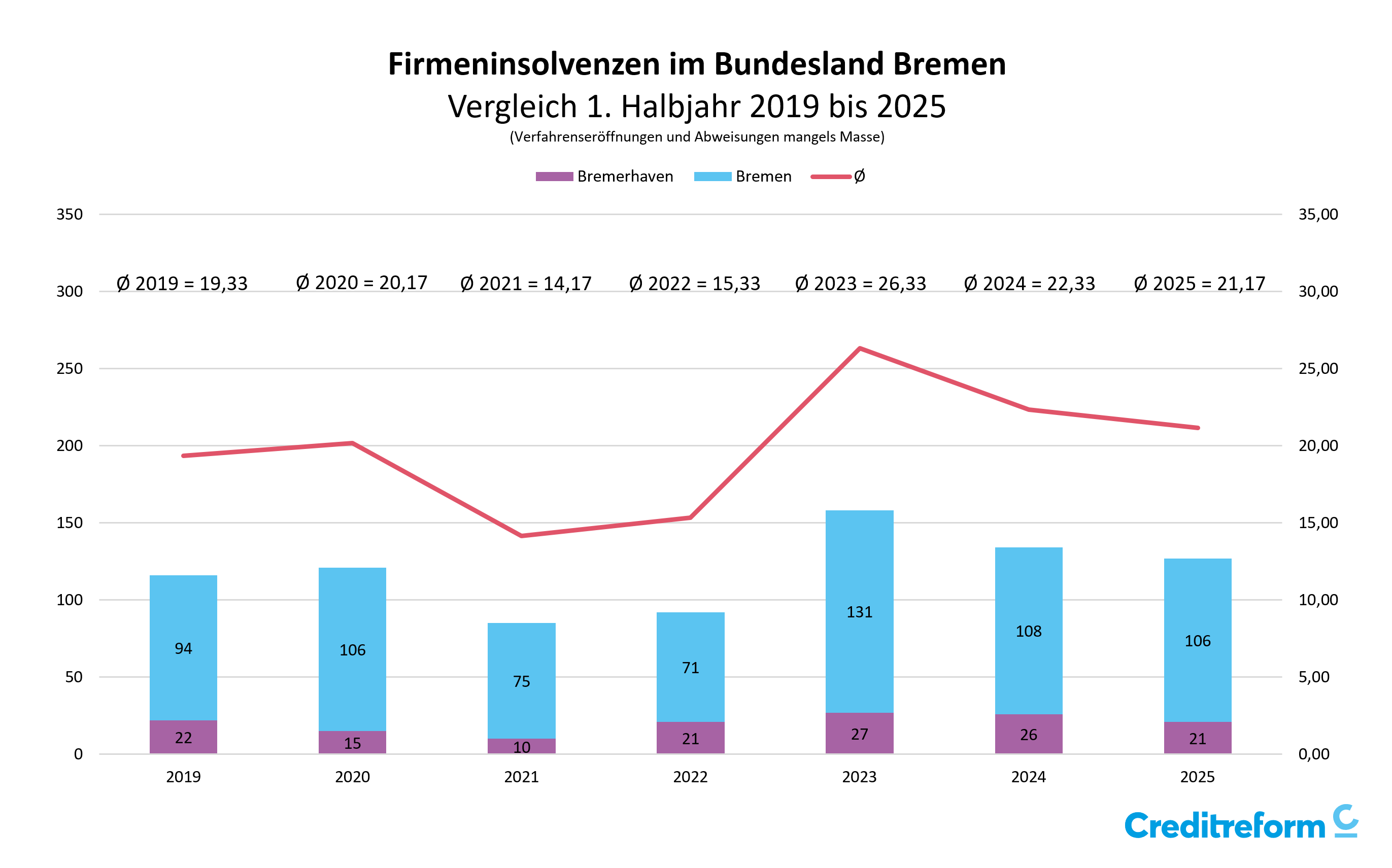

Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen im Bundesland Bremen bleibt auch im 1. Halbjahr 2025 auf hohem Niveau. Insgesamt wurden von Januar bis Juni 127 Insolvenzverfahren verzeichnet. Das sind nur geringfügig weniger als im Vorjahreszeitraum (134 Fälle). Eine nachhaltige Entspannung ist derzeit nicht erkennbar.

In der Stadt Bremen wurden im ersten Halbjahr 106 Firmeninsolvenzen eröffnet oder mangels Masse abgewiesen, in Bremerhaven 21 Fälle. Damit liegt die Gesamtzahl leicht unter dem Vorjahr, aber deutlich über dem Niveau der Corona-Jahre vor 2023.

| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |

Bremen | 94 | 106 | 75 | 73 | 131 | 108 | 106 |

Bremerhaven | 22 | 15 | 10 | 21 | 27 | 26 | 21 |

Gesamt | 116 | 121 | 85 | 94 | 158 | 134 | 127 |

jeweils 1. Hj.

„Das Insolvenzgeschehen bleibt alarmierend. Die Unternehmen kämpfen mit schwacher Nachfrage, steigenden Kosten, anhaltender Unsicherheit und viel Bürokratie. Ihre finanziellen Reserven schwinden und immer mehr Betriebe geraten so in ernsthafte Schwierigkeiten“, sagt Dr. Peter Dahlke von Creditreform Bremen.

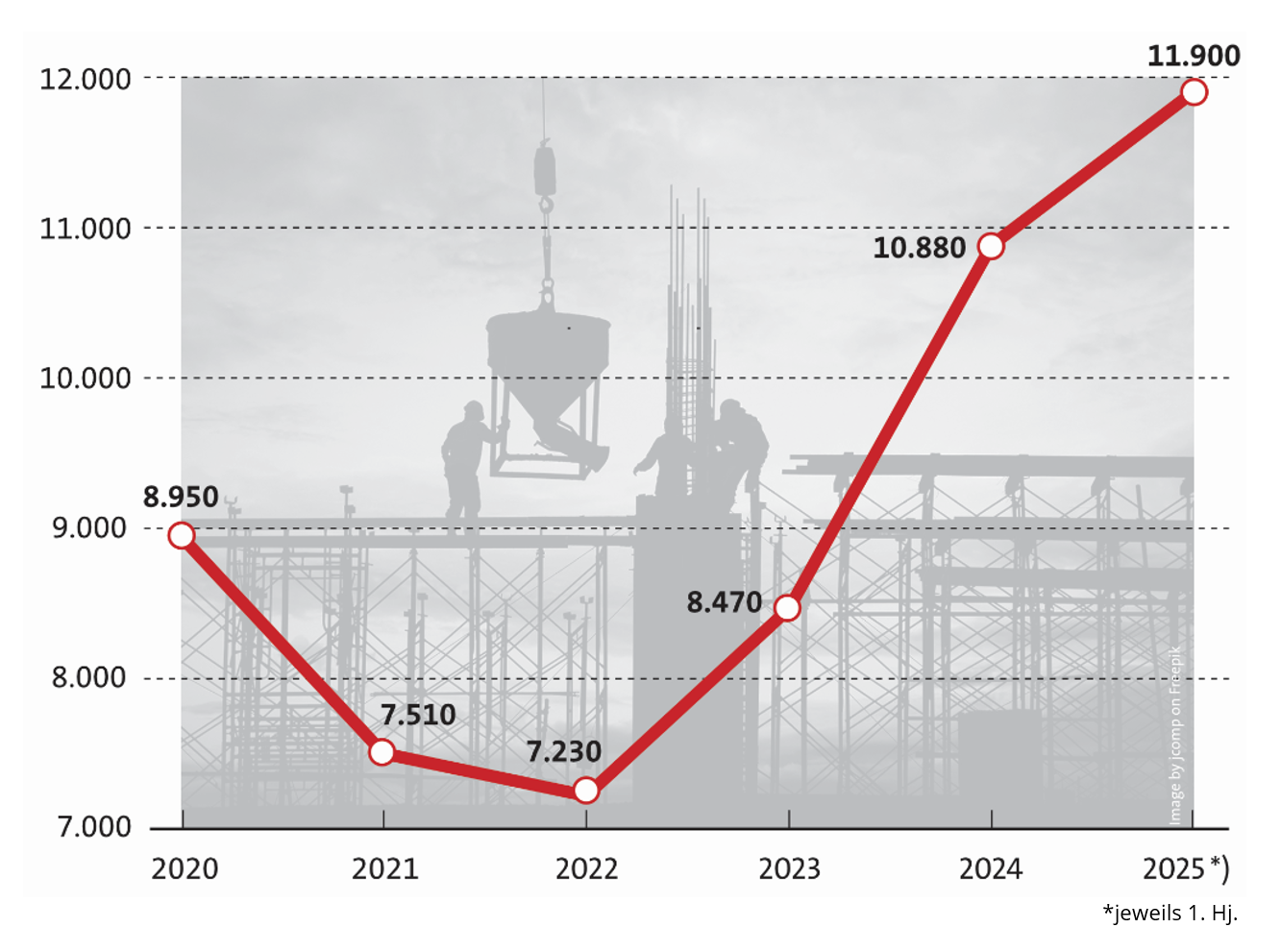

Unternehmensinsolvenzen in Deutschland

Die Bremer Zahlen fallen jedoch vergleichsweise moderat gegenüber dem bundesweiten Trend aus: Deutschlandweit haben im 1. Halbjahr 2025 deutlich mehr Unternehmen Insolvenz angemeldet als im Vorjahreszeitraum. So wurden zwischen Januar und Juni rund 11.900 Unternehmensinsolvenzen deutschlandweit registriert. Das entspricht einem Anstieg von 9,4 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum (1. Halbjahr 2024: 10.880 Fälle).

„Die Insolvenz eines Unternehmens ist heute selten das Ergebnis eines einzelnen Fehltritts – sie ist oft Ausdruck eines langanhaltenden strukturellen Überlebenskampfes“, bewertet Peter Dahlke die Situation.

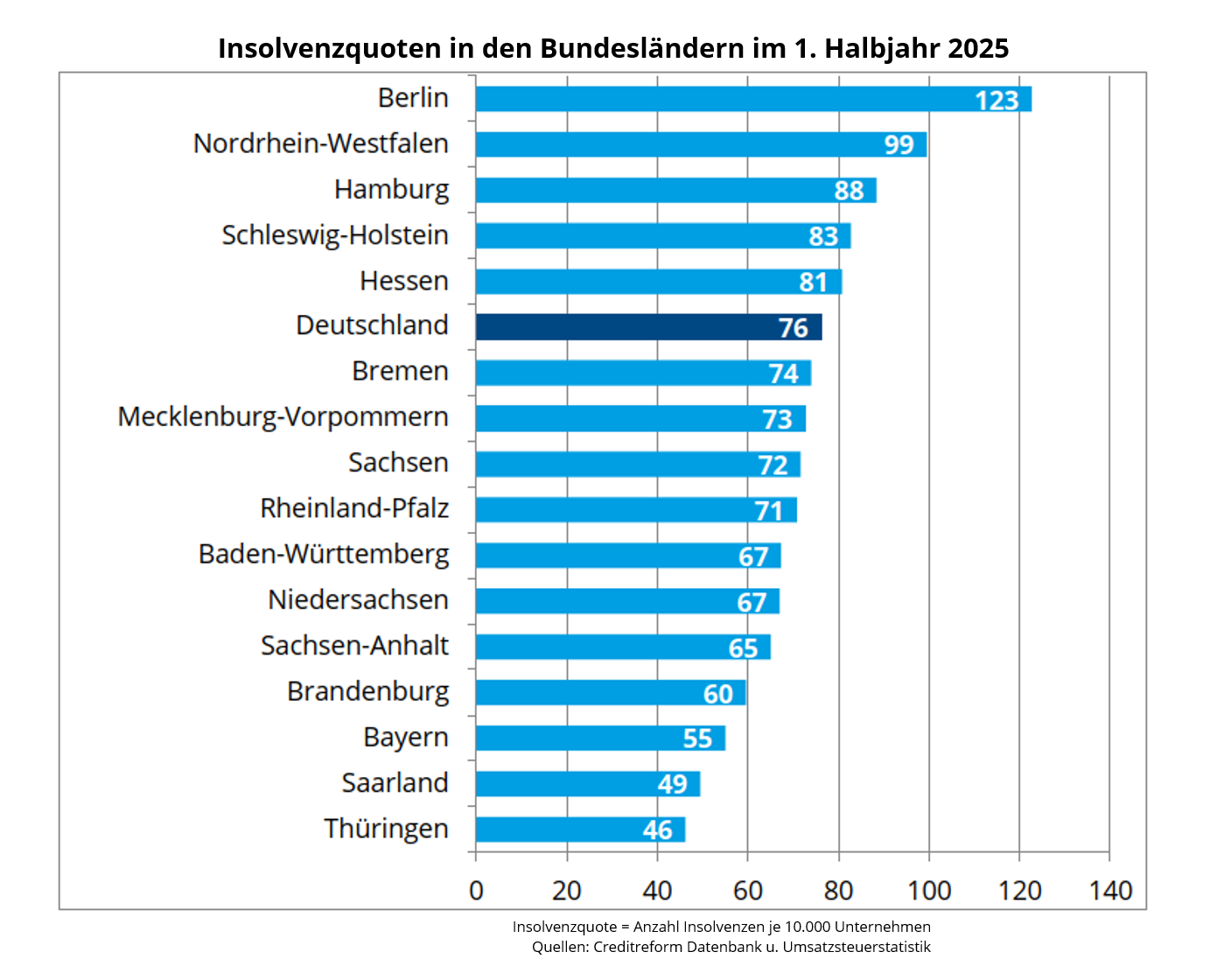

Insolvenzquoten in den Bundesländern

Im Vergleich der Bundesländer ist das Bundesland Bremen der Stadtstaat mit den wenigsten Firmeninsolvenzen und liegt mit einer Quote von 74 sogar leicht unter dem Bundesdurchschnitt von 76.

„Bremen hat sich im letzten halben Jahr bei den Insolvenzen als recht robust erwiesen und konnte sich vom bundesweiten Trend leicht abkoppeln. Dennoch ist in Anbetracht der Gesamtfaktoren davon auszugehen, dass es sich hierbei lediglich um eine Momentaufnahme handelt“, so Dr. Peter Dahlke.

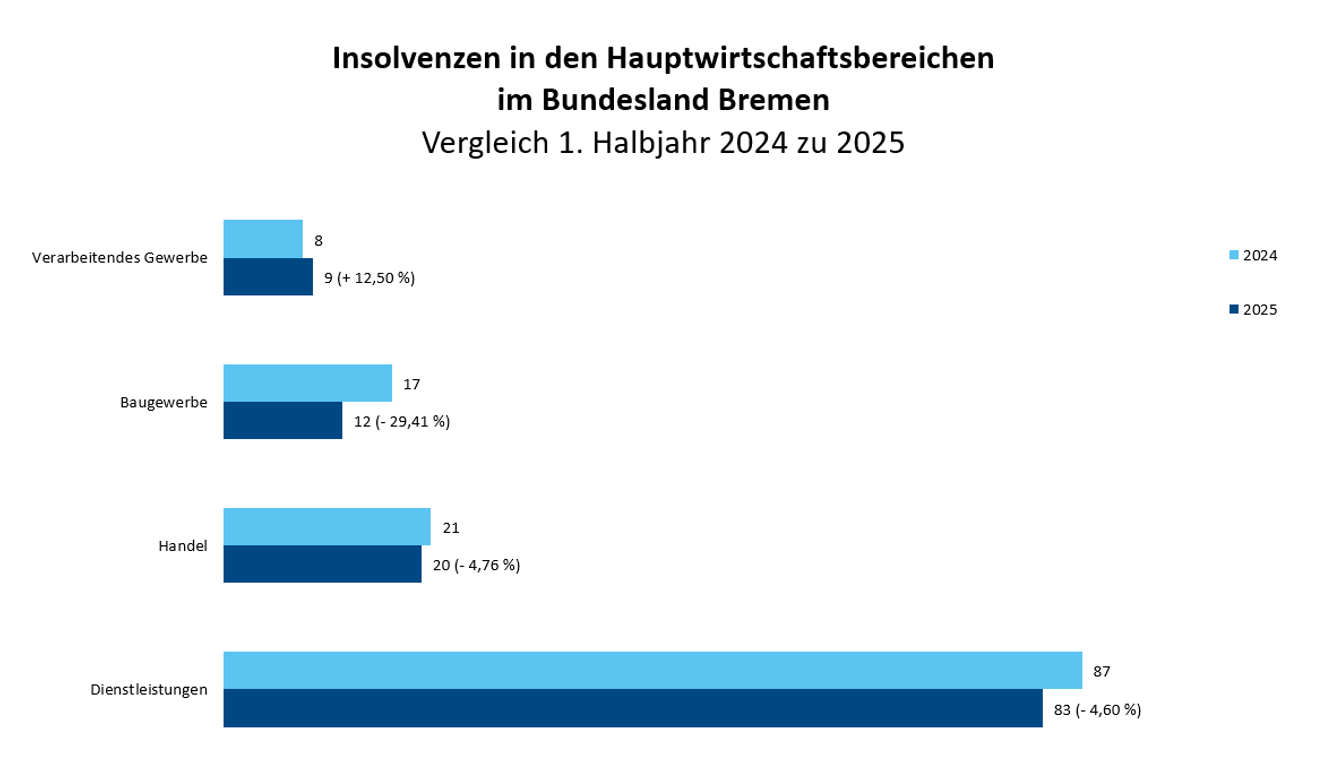

Hauptwirtschaftsbereiche

Die meisten Insolvenzen im Land Bremen entfallen weiterhin auf den Dienstleistungssektor. Besonders betroffen sind hier unter anderem konsumorientierte Dienstleistungen, etwa in der Gastronomie oder bei personenbezogenen Services. Viele dieser Betriebe leiden unter einer anhaltenden Kaufzurückhaltung sowie gestiegenen Personalkosten bei zunehmendem Fachkräftemangel.

An zweiter Stelle steht der Handel, wobei gerade der Einzelhandel unter einem anhaltend schwierigen Marktumfeld leidet: Der Konsum bleibt zurückhaltend, Margen stehen unter Druck und der Wettbewerbsdruck durch den Onlinehandel wächst weiter.

Im verarbeitenden Gewerbe sind besonders diejenigen Firmen betroffen, die viel Energie verbrauchen und stark unter den hohen Preisen leiden.

Auch im Baugewerbe bleibt die Lage angespannt: Hohe Personalkosten, ein zunehmender Fachkräftemangel, steigende Materialpreise sowie eine stark zurückgegangene Neubautätigkeit, insbesondere im Wohnungsbau, setzen die Unternehmen massiv unter Druck. Vor allem kleinere Handwerksbetriebe sehen sich kaum noch in der Lage, kostendeckend zu arbeiten.

Ein branchenübergreifender Belastungsfaktor ist die zunehmende Bürokratie: Neue Berichtspflichten, verschärfte Dokumentationspflichten und sich stetig ändernde gesetzliche Regelungen binden in allen Bereichen Zeit und Ressourcen – besonders bei kleinen und mittelständischen Betrieben, die über keine spezialisierten Verwaltungsabteilungen verfügen. Die Folge: Weniger unternehmerische Freiheit, weniger Zeit fürs Kerngeschäft – und ein erhöhtes Risiko für Fehler oder Überforderung. „Gerade für kleinere Unternehmen wird der administrative Aufwand zur echten Wachstumsbremse“, warnt Dr. Peter Dahlke.

Ausblick

Angesichts fehlender konjunktureller Impulse und fortdauernder struktureller Risiken ist nicht von einer Entspannung im weiteren Jahresverlauf auszugehen. Die Prognose bleibt verhalten. „Viele Unternehmen können die Krise nicht mehr aufschieben. Die strukturellen Belastungen wirken weiter – und der wirtschaftliche Spielraum vieler Betriebe ist ausgeschöpft“, so das Fazit von Dr. Peter Dahlke.

Zusätzlicher Blick: Hohe Ausfallwahrscheinlichkeit in Bremen laut Default Study

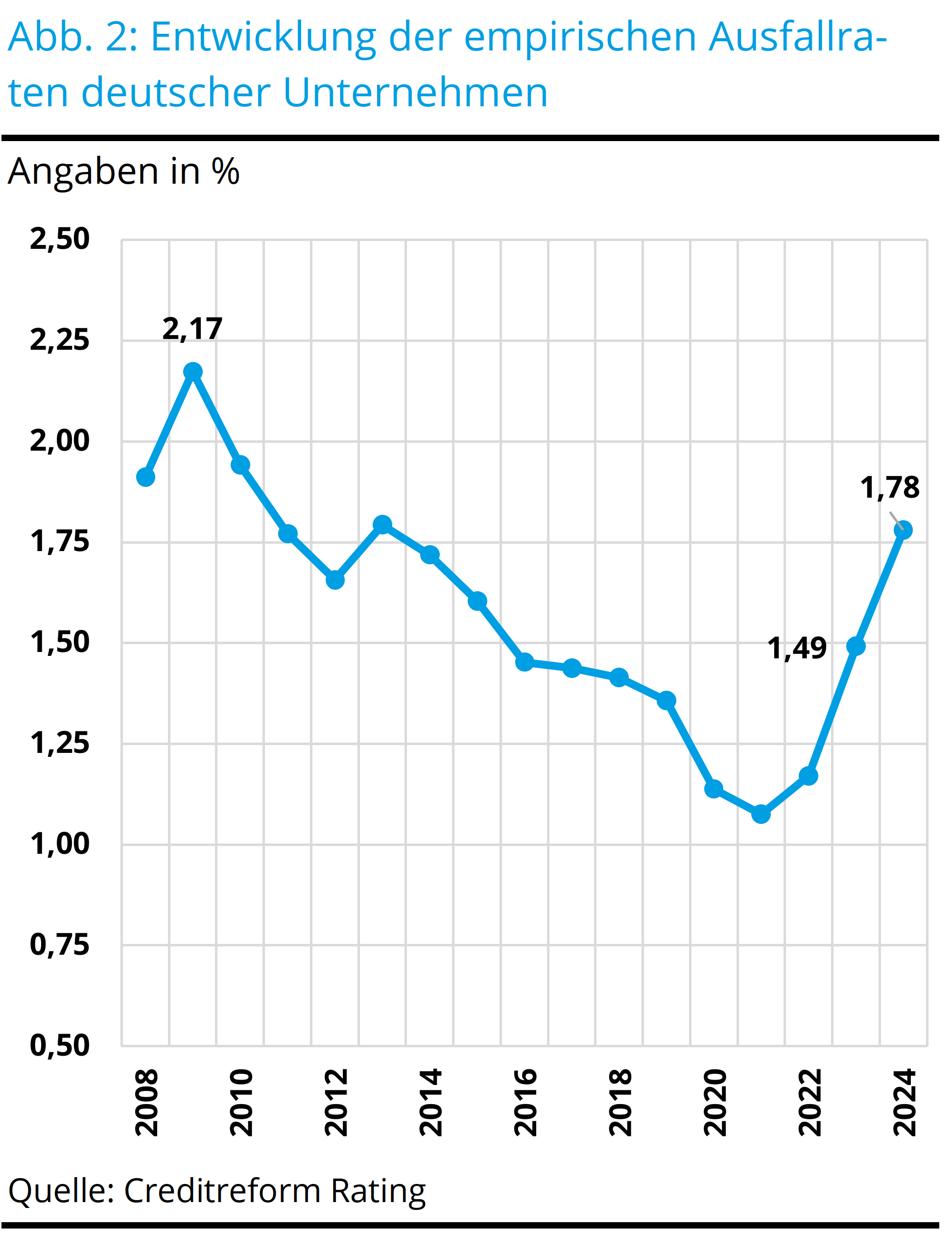

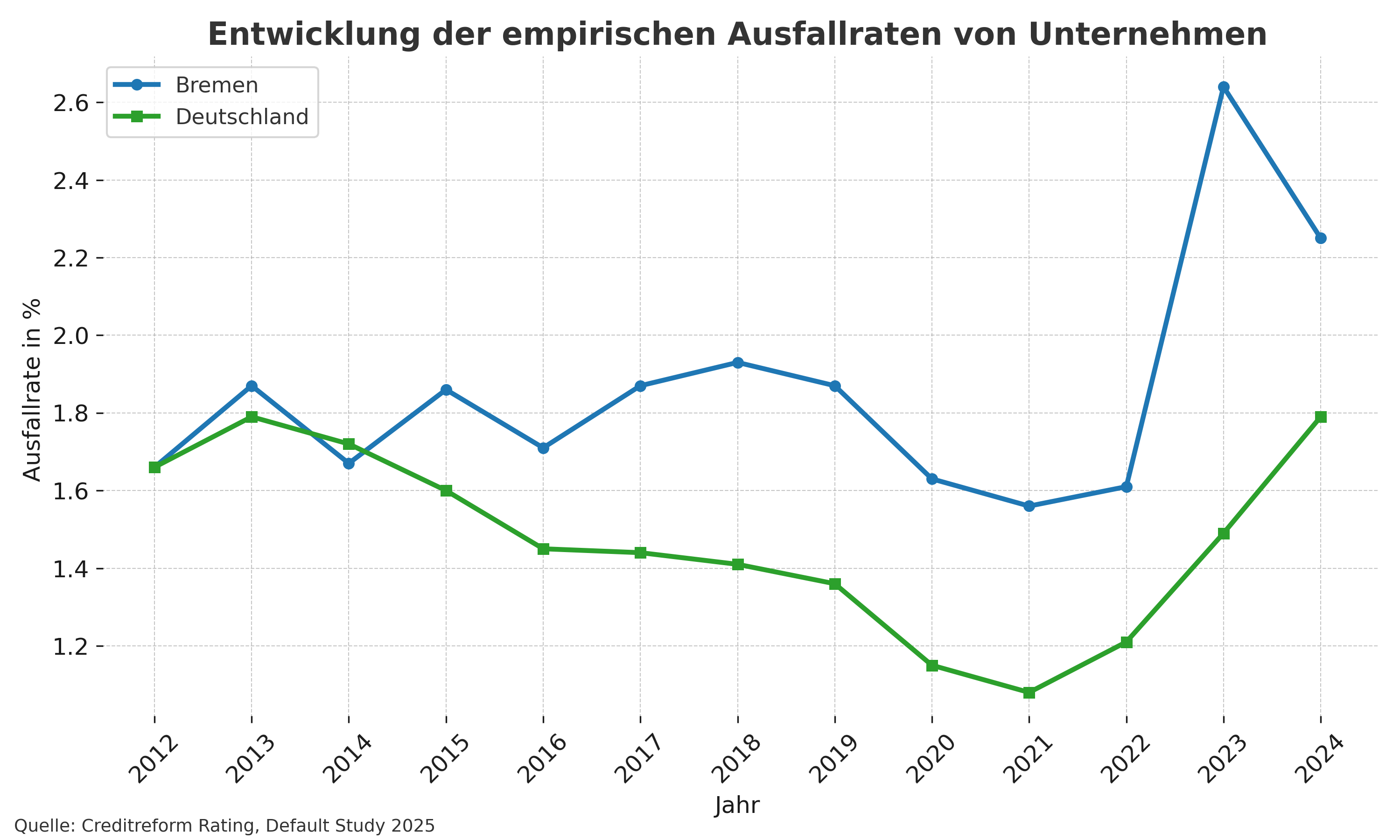

Ergänzend zur Insolvenzstatistik beleuchtet die aktuelle Creditreform Default Study 2025 die Zahlungsausfälle von Unternehmen. Danach ist die empirische Ausfallrate deutscher Unternehmen im Jahr 2024 weiter angestiegen – von 1,49% im Vorjahr auf 1,78%. Dies ist der höchste Wert seit 2013 und signalisiert eine anhaltende Trendumkehr nach dem historisch niedrigen Niveau während der Corona-Pandemie. Seit dem Wendepunkt im Jahr 2021 hat sich die Ausfallquote kumuliert um 0,70 Prozentpunkte erhöht.

Ein Ausfall („Default“) liegt vor, wenn ein Unternehmen seinen Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommt – etwa bei nicht bedienten Krediten, ausgebliebenen Zinszahlungen oder der Einstellung von Zahlungen. Nicht jeder Ausfall führt zwangsläufig zu einem Insolvenzverfahren. Die Ausfallrate umfasst daher auch verdeckte Krisen, die sich nicht in der offiziellen Insolvenzstatistik niederschlagen.

Insbesondere kleine Unternehmen und junge Betriebe mit geringem Eigenkapital sind laut Studie überproportional betroffen.

„Die hohe Ausfallrate ist ein Frühindikator für wirtschaftliche Instabilität im Mittelstand“, erklärt Dr. Peter Dahlke. „Sie zeigt, dass viele Betriebe schon vor einer Insolvenz gravierende Zahlungsschwierigkeiten haben.“ Der Anstieg der Ausfälle ist dabei nicht allein zyklisch bedingt, sondern hat strukturelle Ursachen. Dazu zählen die Transformation hin zu klimaneutralen Produktionsmethoden, digitale Umstellungen im Mittelstand und eine zunehmende Marktpolarisierung.

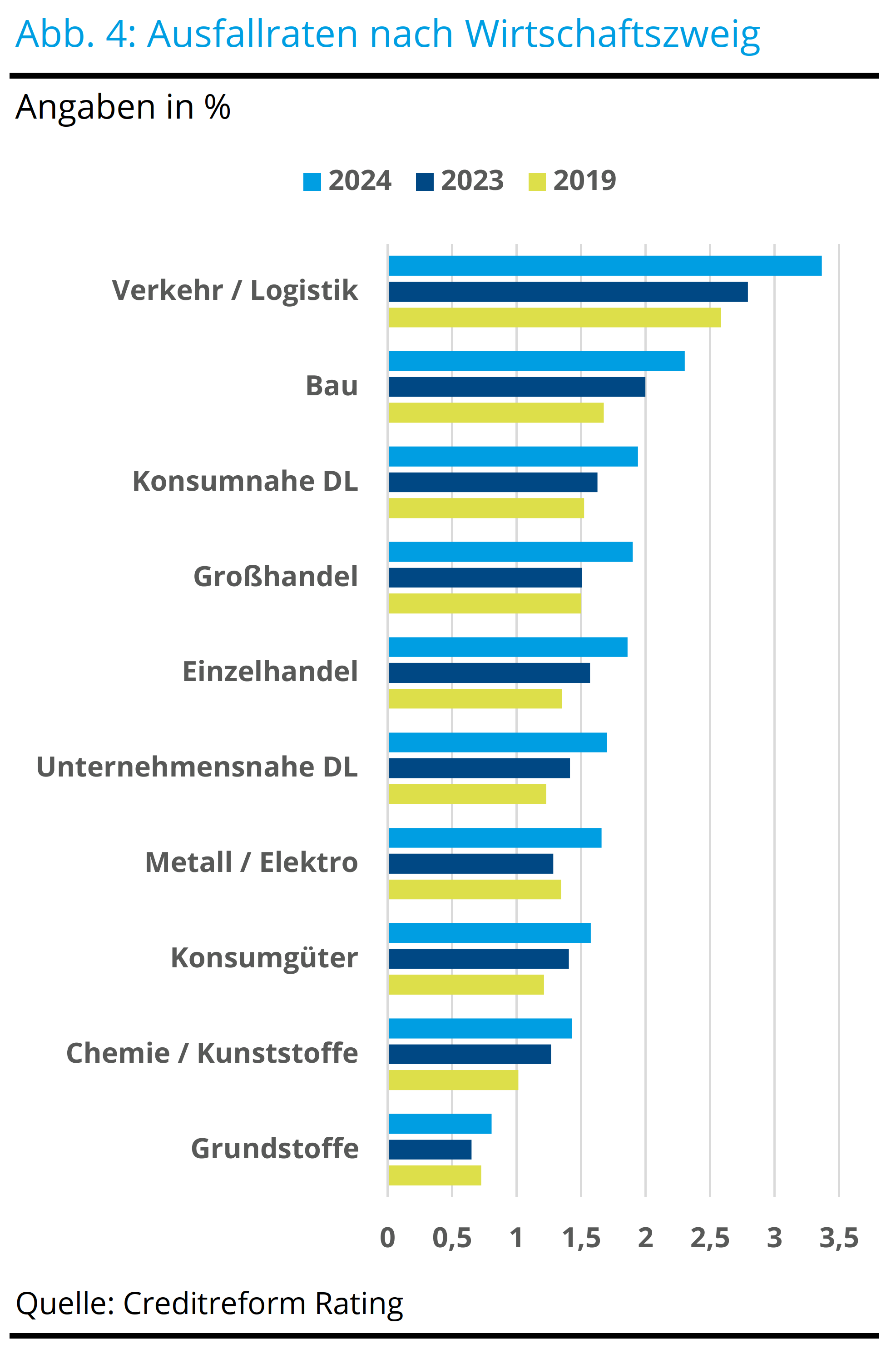

Im Jahr 2024 waren erneut besonders stark Kleinst- und Kleinunternehmen mit einem Jahresumsatz von weniger als zwei Millionen Euro betroffen. Die zunehmende Belastung dieser Unternehmensgruppen ist Ausdruck ihrer eingeschränkten Krisenresilienz, die unter anderem auf hohe Finanzierungskosten, eine angespannte Auftragslage und eine Zurückhaltung auf der Nachfrageseite zurückzuführen ist. Auf Branchenebene wiesen insbesondere die Sektoren Verkehr und Logistik (3,37%), Bau (2,30%) sowie konsumnahe Dienstleistungen (1,94%) hohe Ausfallraten auf. Ein Vergleich mit dem Jahr 2019 vor der Pandemie verdeutlicht eine flächendeckende Verschlechterung in allen Branchen. Dabei hat sich die Spannweite der Ausfallquoten zwischen den einzelnen Wirtschaftszweigen weiter vergrößert.

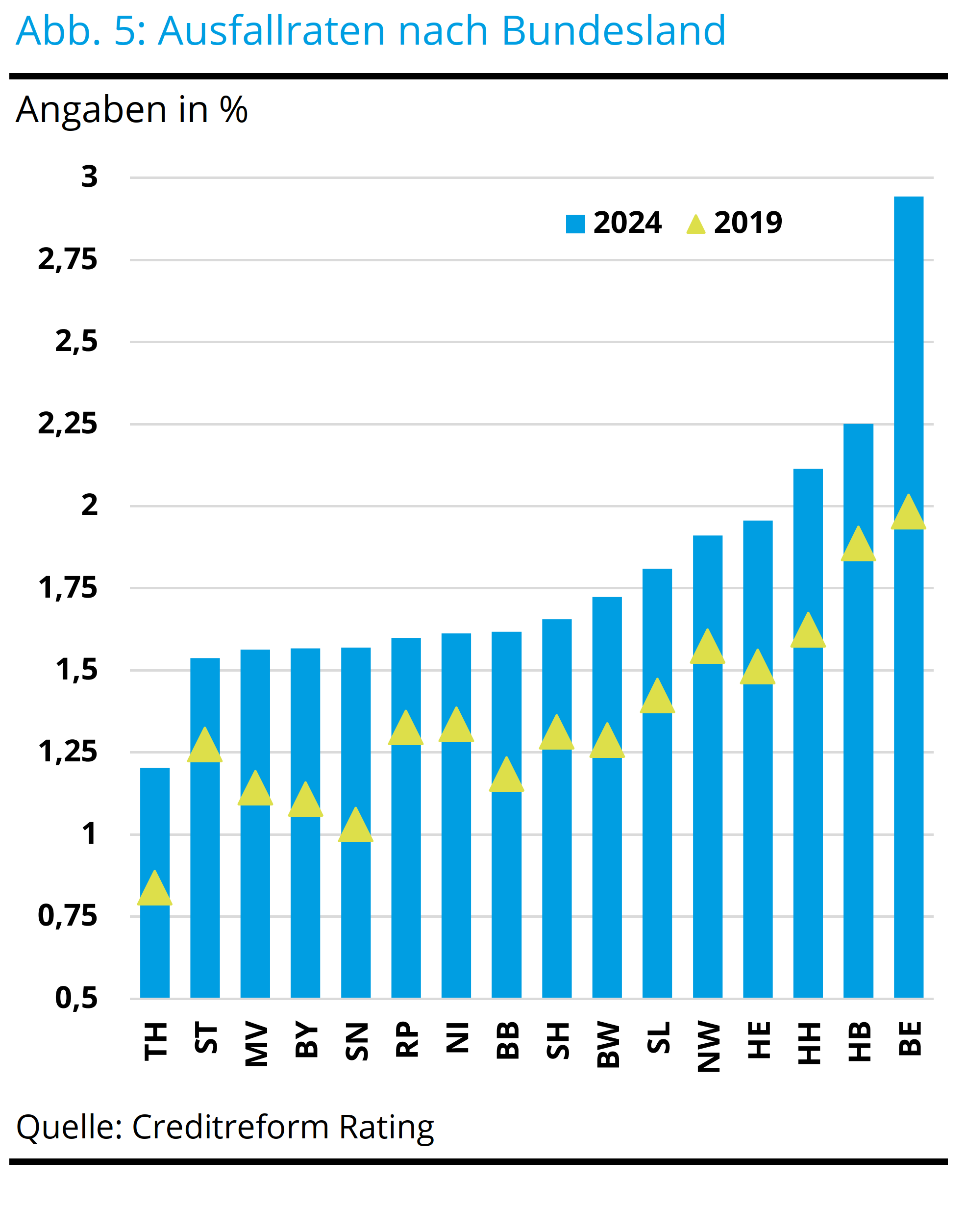

Die regionalen Unterschiede im Ausfallgeschehen haben sich im Jahr 2024 ebenfalls vergrößert. Während bis auf Bremen alle Bundesländer eine höhere Ausfallquote als im Jahr 2023 aufwiesen, setzte sich die im Vorjahr beobachtete Dynamik fort, wenngleich sich das Tempo regional deutlich unterscheidet. Die Spanne zwischen den Bundesländern mit den höchsten und niedrigsten Ausfallraten hat sich gegenüber dem Vorjahr nochmals verbreitert (2024: 1,74 Prozentpunkte, 2023: 1,68 Prozentpunkte). Stadtstaaten führen das Ranking an. So bleibt Berlin auch 2024 das Bundesland mit der höchsten Ausfallrate: Mit 2,94% wurde der ohnehin hohe Vorjahreswert (2,55%) nochmals deutlich übertroffen – ein Anstieg um 0,39 Prozentpunkte. Im Vergleich zum Vor-Pandemie-Jahr 2019 (1,98%) ergibt sich sogar ein Zuwachs um 0,96 Prozentpunkte. Dies entspricht dem stärksten Anstieg unter allen Bundesländern in diesem Zeitraum. Diese Entwicklung ist unter anderem auf strukturelle Parameter wie die hohe Dichte an Start-ups sowie die starke Präsenz von Dienstleistungs- und Einzelhandelsunternehmen zurückzuführen. Bremen und Hamburg folgten mit 2,25% bzw. 2,11% auf den Plätzen zwei und drei. Während Bremen gegenüber dem Vorjahr einen Rückgang um 0,39 Prozentpunkte verzeichnete, blieb das Niveau in Hamburg mit einem Anstieg um 0,47 Prozentpunkte auffällig hoch.

Downloads